新生児期に実施される検査とビタミンK2シロップの予防投与

新生児期の便色カード検査

新生児の便の色と便色カード

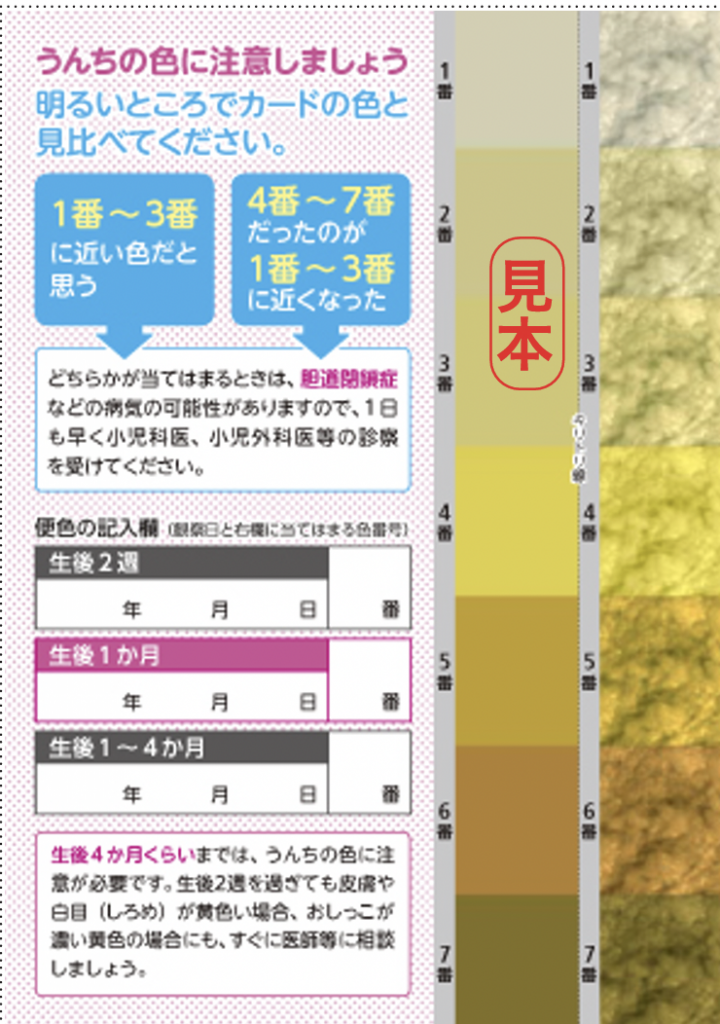

赤ちゃんのうんちの色は、健康状態を知るための大切なサインです。特に、生まれてまもない時期は、肝臓や胆道(胆汁の通り道)の病気が便の色に現れることがあります。その中でも見逃してはいけないのが「胆道閉鎖症」です。母子健康手帳にある「便色カード」は、そんな重い病気を早期に見つけるための重要なツールです。これは、赤ちゃんの便の色を観察し、「胆道閉鎖症(たんどうへいさしょう)」という病気の早期発見に役立つものです。

便色カードとは?

母子手帳に付いている「便色カード」は、赤ちゃんの便の色をチェックするための色見本です。便をおむつごと見て、カードにある1番〜7番の色と比べて、最も近い番号を記録します。

● チェックのタイミング

・生後2週

・生後1か月

・生後2〜4か月

この時期に便の色を確認し、**1〜3番の色(白っぽい・クリーム色・灰色)**が見られたら、胆道閉鎖症の可能性があります。

赤ちゃんの便の色をチェックしましょう

※この画像は、こども家庭庁『母子保健のしおり作成の手引き』(2023年4月1日発行)より一部を抜粋して引用しています。

出典:こども家庭庁 母子保健のしおり作成の手引き(PDF)

便色カードの使い方

-

明るい場所で、オムツのうんちを確認します

-

便色カードと見比べて、一番近い色の番号を選びます

-

記録欄に色番号と日付を記入します

ポイント:

-

必ず昼間の自然光でチェックしましょう

-

色の変化があればすぐに記録し、小児科に相談を

受診の目安となる便の色

-

1番〜3番:クリーム色や灰白色 → すぐに受診

-

4番〜7番:黄色や緑色 → 定期的に観察

便色が1〜3番に近づいてきた場合や、黄疸が長引くときは、迷わず受診をおすすめします。

胆道閉鎖症について

胆道閉鎖症とは、赤ちゃんの肝臓から腸へ胆汁(食べ物の消化に必要な液)が流れなくなる病気です。約1万人に1人の割合で発症するといわれています。

胆汁が通らなくなると、

-

便の色が白っぽくなる

-

黄疸(目や肌が黄色っぽくなる)が長引く

-

尿の色が濃くなる

といった症状が現れます。元気そうに見える赤ちゃんでも、これらのサインがあれば注意が必要です。

早期発見の重要性

胆道閉鎖症は放置すると、胆汁が肝臓にたまって炎症を起こし、肝硬変や肝不全へと進行してしまうことがあります。

しかし、早期に手術(葛西手術)を受ければ、肝臓の機能を長く保てる可能性が高くなります。

そのため、生後60日以内の診断がとても大切です。

鑑別が必要な他の病気

胆道閉鎖症のほかにも、似たような症状を起こす病気があります。たとえば、

・新生児肝炎

・シトリン欠損症

・アルジール症候群

・進行性家族性肝内胆汁うっ滞(PFIC)

これらは専門的な検査や診察が必要なため、気になる症状があれば必ず小児科医に相談してください。

当クリニックの対応について

便色カードの活用についてのご相談も受け付けています。

-

便の色が気になる

-

黄疸が長引いている

-

判断し難い

といったご不安がある場合は、お気軽にご相談ください。便の色を一緒に確認いたします。

診療時間

診療時間 電話

電話 Web予約

Web予約 アクセス

アクセス