小児かかりつけ医制度についてのご案内

小児かかりつけ医制度とは、病気の診療だけでなく予防接種や健診などを通してお子さんの健康を継続して一緒にサポートするために「子どももかかりつけ医をもちましょう」という国の取り組みです。

病気の診療に加え、予防接種や健診等を含めて当院を4回以上受診したことのある、現在6歳未満のお子さんが対象で、ご登録後は就学前までこの制度がご利用いただけます。なお登録には同意書へのご署名が必要となります。

(小児かかりつけ診療料が算定されますが、窓口での負担金はありません。)

※ 令和6年9月初め頃より、登録を開始しています。

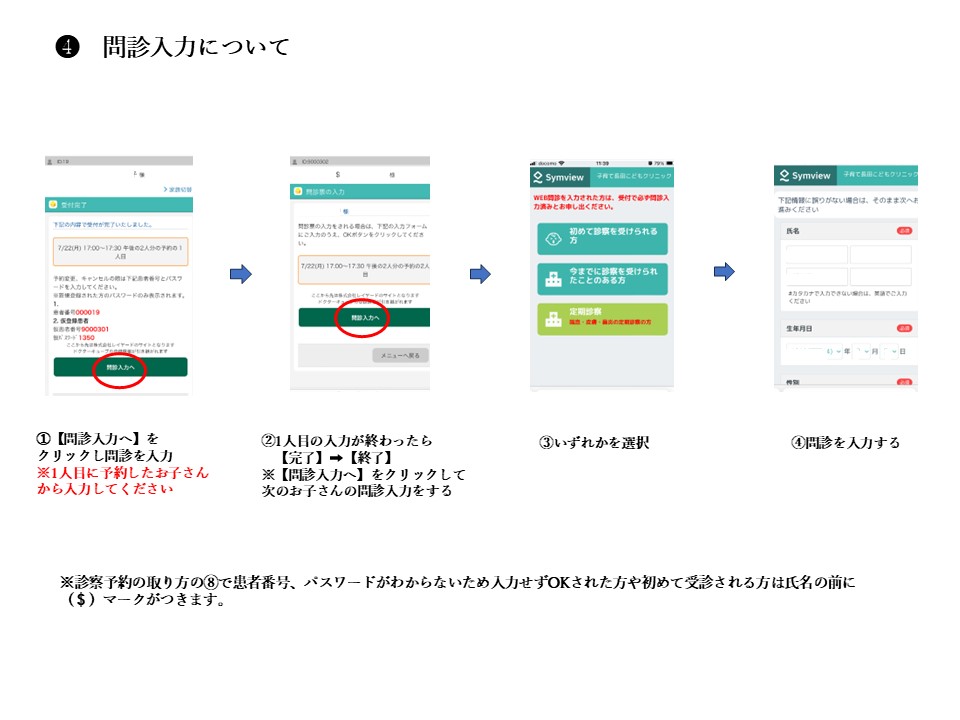

・該当するお子さんには、WEB問診(再診および定期受診)入力時に、小児かかりつけ医制度についてのご案内が表示されます。

・窓口での登録も可能ですので、ご希望の方はスタッフまでお知らせください。

当院では、小児かかりつけ医制度に登録されたお子さんに対し、小児かかりつけ医として

次のような診療を行います

★ 急な病気のときの診療や、ぜん息・食物アレルギーなど慢性疾患の診療や管理を行います

★ 他の医療機関との連携や必要なときには専門施設へご紹介します

★ 健診の受診状況や予防接種の接種歴を確認し、接種スケジュールのご案内や助言を行います

★ 発達段階に応じた助言や指導、健康相談や栄養相談などを行います

★ 子育てについてのご相談をお受けします

・小児かかりつけ医制度に登録された患者さんからの電話によるお問い合わせには、原則常時対応させていただきますが、診療時間外は電話自動応答システムによる対応となっており、ご希望の方は音声案内に従って院長に直接ご相談いただくことも可能です。

・夜間・休日に関しては、同システムにより夜間休日当番表URLをショートメッセージでお知らせし、またとっとり子ども救急ダイヤル #8000のご利用もお願い致します。

・小児かかりつけ医制度は 1人の患者さんにつき、1か所の医療機関においてのみ登録が可能です。すでに他院で登録をされている方は重複してのご登録はできませんのでどうぞご注意ください。なお、当クリニックですでに登録をされた方で、他の医療機関に変更をご希望の場合はお気軽にお知らせください。また他院から当クリニックへの変更も可能です。

・登録されている医療機関以外を受診されることは問題ありませんので、次回受診時に他院を受診された際のおくすり手帳などを確認させてください。

・健診の結果や、予防接種の受診状況を定期的に確認しますので受診の際には母子手帳をご持参ください。

※6才以上のお子さんは、この制度の対象外となりますが、引き続き診療および予防接種の確認などを行ってまいります。

診療時間

診療時間 電話

電話 Web予約

Web予約 アクセス

アクセス