春の熱中症に注意しましょう

春の熱中症に注意しましょう。特に子どもと高齢者はリスクが高いです。

4月中旬になってから全国的に気温が高くなる日が増えてきています。米子周辺でも気温が上昇してきています。

真夏のような暑さではないものの身体が慣れてない4〜5月の時期に、気温が上昇すると熱中症のリスクが高まります。気温だけではなく、湿度が高いことも関係します。熱中症はどの年齢でも発症しますが、特に子どもと高齢者はリスクが高く、特別な注意が必要です。

【熱中症予防のポイント】 以下に、熱中症予防のためのポイントを記載します。

-

適切な水分摂取を心がけましょう:水分補給は十分に行いましょう。水やスポーツドリンクを定期的に摂取することで、脱水症状を防ぎます。

-

涼しい場所で過ごしましょう:外出時は、直射日光を避け、できるだけ涼しい場所に滞在しましょう。室内でもエアコンや扇風機を利用して涼しさを保ちましょう。

-

適切な服装を心がけましょう:薄着で通気性の良い服装を選び、帽子や日傘を使用すると効果的です。

-

無理な運動は避けましょう:暑い時期には無理な運動を避けましょう。特に屋外での激しい運動は熱中症のリスクが高まります。

-

湿度にも注意しましょう:高湿度の場所では体感温度が上昇しやすくなるため、こまめに涼しい場所に移動したり、冷たいタオルで体を冷やすことも有効です。

熱中症についてはHP内に追加情報を記載していますのでご参照下さい。

学校健康診断・学校検尿について

【米子市周辺でも学校健診が始まっています】

4月から6月にかけて、学校での健康診断が行われています。内科検診のほかにも歯科、眼科、耳鼻科の検診が含まれ、これら全てが皆さんの健康維持に重要です。

内科検診では、心臓、肺、皮膚、脊柱、及び運動器の検査が行われます。心雑音、肺音や脊柱の側弯、四肢の運動の状態の異常の有無とともに、身長・体重の推移を成長曲線で評価します。

成長曲線は、身長や体重の増加、そして身長と体重のバランス(例えば、肥満、やせ)を評価します。(⇒HP内疾患ページを参照して下さい)

学校検尿では尿蛋白や潜血(血液の混入)などを検査して、腎臓の病気の可能性がある場合には医療機関への受診が勧められます。(学校保健会HP)

もし何らかの異常の可能性が指摘された場合、それが異常が認められない可能性もありますが、潜在的な疾患の早期発見につながる機会でもあります。

学校健診の後に、学校から受診を勧奨された際には、医療機関での診察を受けるようにしましょう。

鳥取県西部 / 米子周辺での流行状況

鳥取県西部地域(米子周辺)の感染症流行状況

⇒A群溶血性連鎖球菌、アデノウイルスが流行しています。(⇒こちら)

・A群溶血性レンサ球菌は警報が発令中で、特に中部及び西部地区で流行しています。咽頭結膜熱(アデノウイルス感染症)は、特に中部及び西部地区で患者報告数が増加し、全地区で流行しています。

・インフルエンザは、全地区で基準値を下回り、インフルエンザ注意報が解除されました。米子周辺では1施設当たり1週間に6人程度の発生状況です。

・新型コロナウイルス感染症は、県全体の患者報告数は減少していますが、東部地区では増加しているようです。

・RSウイルス、感染性胃腸炎はやや流行の状況です。

ここしばらくは溶連菌、アデノウイルス感染症に注意が必要です。

大学での講義について

4月19日(金)の午前中、診察開始が10:30〜になり、皆様に大変ご迷惑をおかけしてしまいましたが、毎年この時期には、鳥取大学医学部の米子キャンパスの保健学科・生命科学科の学生さんたちを対象とした講義を担当させていただいています。

講義では、大学時代に専門としていた周産期医学の中で、「母体の妊娠合併症 / 母体疾患と新生児疾患」について約80分間お話ししました。妊娠中の方が健康であることが重要で、妊婦さんに疾患があるときなどには赤ちゃんにも大きな影響を与えることを、いくつかの事例を通して学生さんたちに紹介しました。

聴講していただいた学生さんからは、妊婦さんの健康の重要性、母親と赤ちゃんの繋がりの重要性、母親に疾患があるときの赤ちゃんの管理の重要性など、大切なことを理解されたというようなコメントを多数いただきました。私自身も講義を通じて、妊婦さんが健康であることの重要性を改めて認識する良い機会となっています。

4月から年長さんになられたお子さまへ

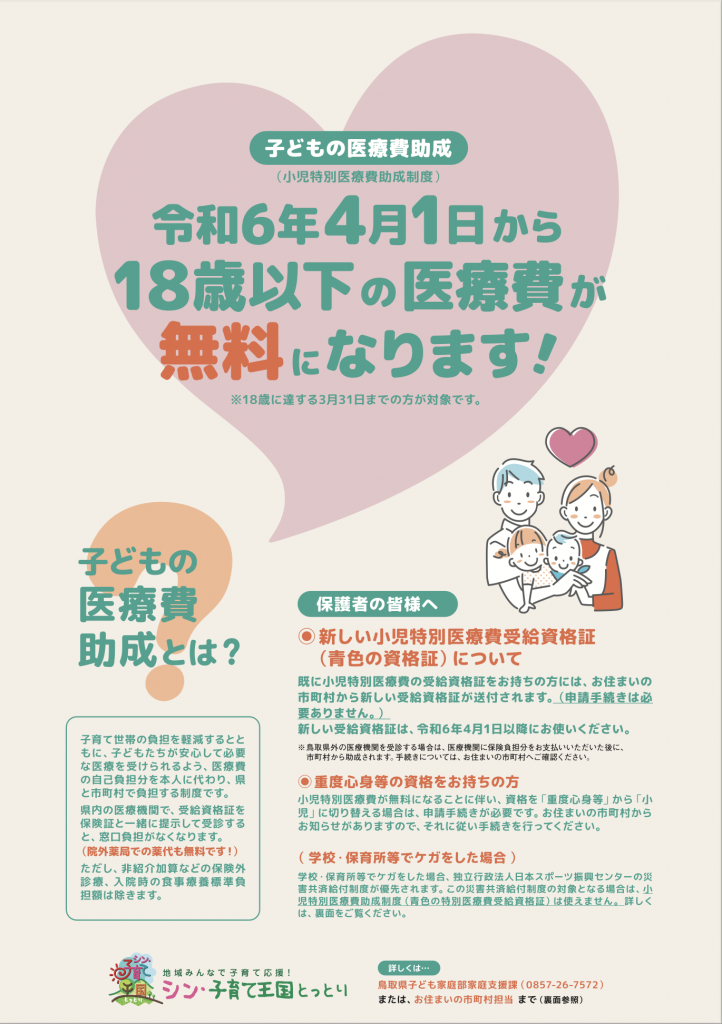

4月1日からの小児医療の無償化制度について

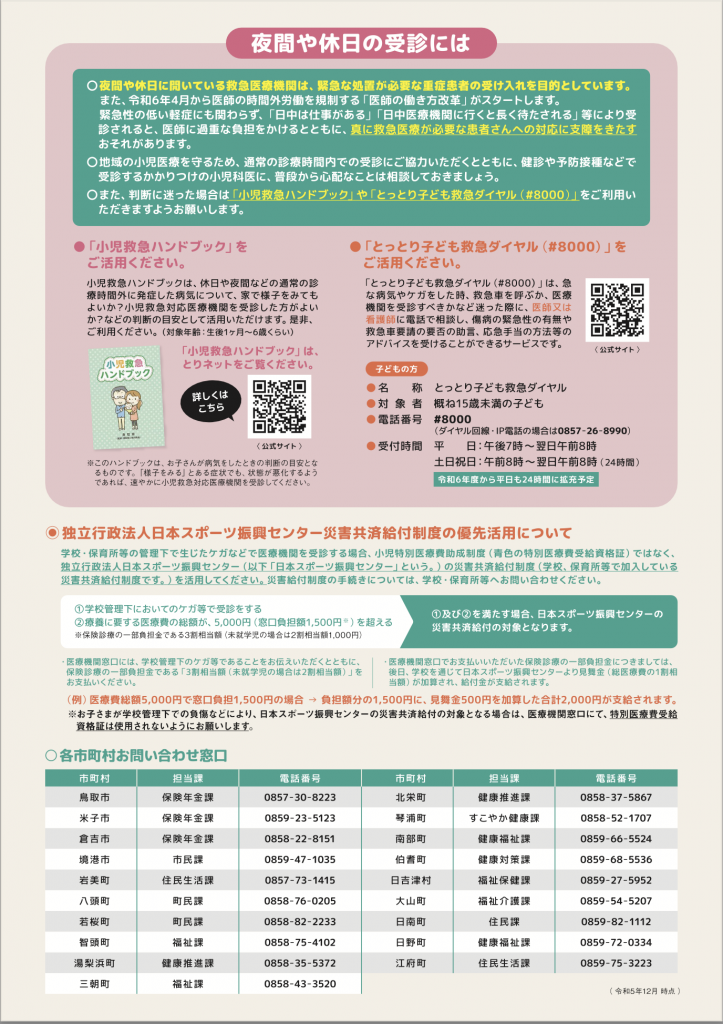

鳥取県内全域で2024年4月1日から18歳以下(18歳に 達する3月31までが対象)の医療費の自己負担分が無料となります。子育てに関する負担の軽減と、子どもたちが安心して医療を受けることができるための制度です。

鳥取県では、「とっとり子ども救急ダイヤル(#8000)」を24時間体制で受け付けることとされています。夜間や休日に受診すべきか迷ったときにはご利用ください。

4月1日から小児肺炎球菌ワクチンが新しくなります

2024年4月1日から小児肺炎球菌ワクチンが13価から15価になります。

従来使用されている13価の肺炎球菌ワクチンは13種類の肺炎球菌に対して予防効果がありますが、15価のワクチンは新たに2種類が追加され、計15種類の肺炎球菌に対して予防効果を有します(従来よりも多くの種類の肺炎球菌に対して予防効果が期待出来るとされます)。

この4月以降、小児肺炎球菌ワクチンを開始されるお子さんは、15価のワクチンを用いることになります。また従来の13価のワクチンを15価に切り替えて接種した場合の有効性と安全性は確認されていますので、2024年4月以降、PCV13を使用して1回目、2回目又は3回目までの接種を終了したお子さんの接種について、残りの接種をPCV15を用いることになります。

肺炎球菌は、気道の分泌物により感染が広まりますが、保育園など集団生活をしているお子さんはほとんどが感染していると言われます。通常菌を持っているだけで健康上問題はありませんが、何らかのきっかけで、肺炎や中耳炎、髄膜炎などの重い合併症を起こすことがあります。小さい子供ほど発症しやすく、特に0歳児でのリスクが高いとされています。

ワクチンが切り替わることで、肺炎や髄膜炎などのリスクが高い小さい子供たちに対するさらなる予防効果が期待されます。

※参考:肺炎球菌ワクチンについて

2024年4月から5種混合ワクチンの接種が始まりました

1. 5種混合ワクチンとは

従来の4種混合ワクチン(百日せき、破傷風、ジフテリア、ポリオ)に、肺炎や髄膜炎などを引き起こす「Hib感染症」を予防する成分を加えた新しいワクチンです。

2024年2月以降に生まれた赤ちゃんが接種の対象になります。

2. 接種スケジュール

- 生後2ヶ月から90ヶ月までの間に、4回の接種を行います。

- 初回接種は3回、20日以上の間隔をあけて行い、追加接種は1回、初回接種終了後6ヶ月以上の間隔をあけて行います。

3. 従来のワクチン(4種混合ワクチンとHibワクチン)

当面の間は、従来の4種混合ワクチンとHibワクチンも継続して使用できます。今後の各自治体からの情報にご注意ください。

4. 5種混合ワクチンのメリット

- Hibワクチンと4種混合ワクチンを別々に接種する必要がなくなり、接種回数を減らすことができます。

5. その他の情報

- 予診票など詳細は、今後自治体からの情報提供をお待ちください。

当クリニックでも情報を随時更新していきます。ご不明な点があれば、お気軽に当クリニックにご相談ください。ただし、全ての詳細がまだ確定していないため、最新の情報を確認しながらお答えする場合がありますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

診療時間

診療時間 電話

電話 Web予約

Web予約 アクセス

アクセス